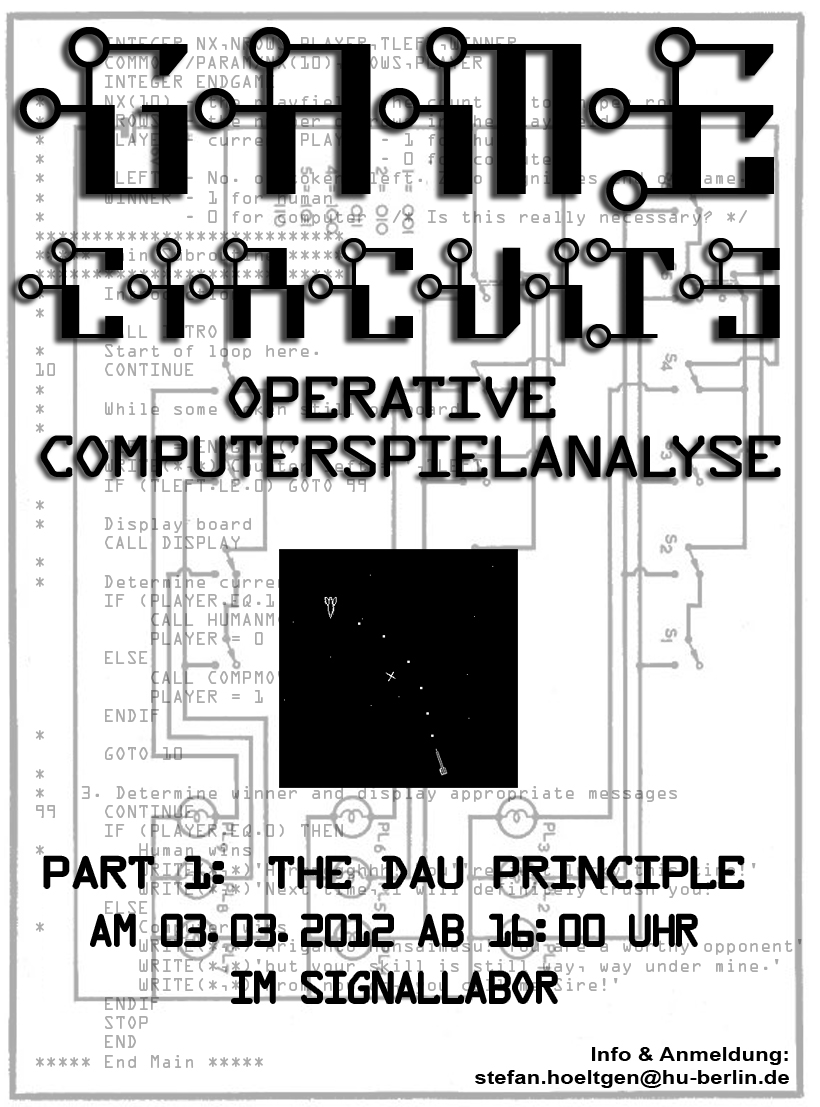

Über Wolfgang Ernst bin ich kürzlich auf eine hochinteressante neue Forschungsperspektive aufmerksam gemacht worden, die sich am MIT in Boston etabliert hat. Dort haben Ian Bogost und Nick Montfort 2009 ein Buch über die „Atari VCS“-Spielkonsole mit dem Titel „Racing the Beam“ veröffentlicht* und damit zugleich eine neue Reihe bei MIT Press initiiert: „Platform Studies„. Was man sich darunter vorstellen soll, verrät die Webseite des Projektes schon recht gut. Genauer gehen die beiden Gründer jedoch in einem Paper auf das Verständnis und die Missverständnisse ein. Dort heißt es gegen Ende:

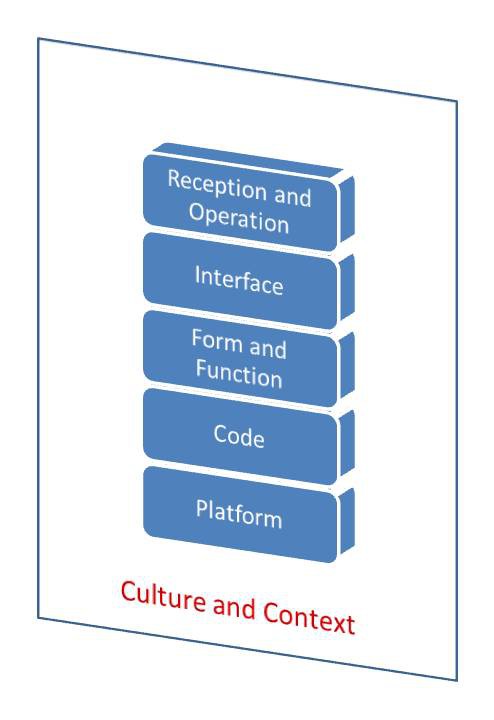

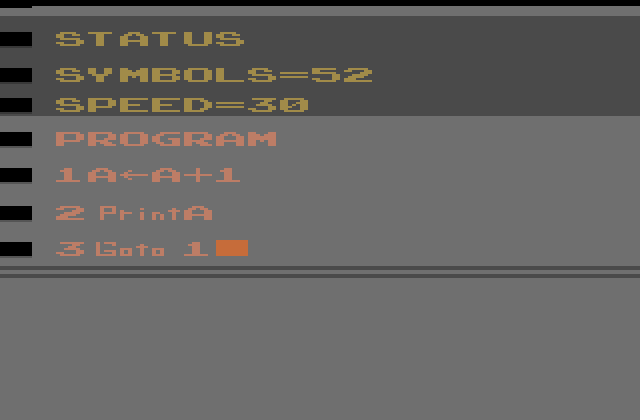

Platform studies investigates the relationships between the hardware and software design of computing systems (platforms) and the creative works produced on those systems, which include but are not limited to video games—digital art, electronic literature, recreational and playful programs, and virtual environments are all built upon platforms, too.

Zuvor wurde recht ausführlich der Platform-Begriff geklärt, die Frage, ob sich hinter dem Projekt nur ein neuer Technikdeterminismus (nein) verberge oder ob man grundlegende technische und informatische Kenntnisse benötigt usw.

Erstaunlich war für mich, dass der Ansatz meines aktuellen Forschungsprojektes beinahe mit jedem Punkt der Platform Studies übereinstimmt, die sich damit eigentlich nahtlos in eine Medienarchäologie des Computers (aus der Perspektive einer Geschichte der „Trivialisierung“ desselben) integrieren lässt. Es passiert einem ja nicht gerade oft, dass man unsicher auf einem Feld herumforscht, das man für bislang unbeachtet gehalten hat, und auf dem sich dann aber schon einige sehr interessante Leute mit methodologische neuartigen und spannenden Themen befinden. Insofern werde ich versuchen meine eigene Fragestellung in diesen Rahmen zu integrieren.

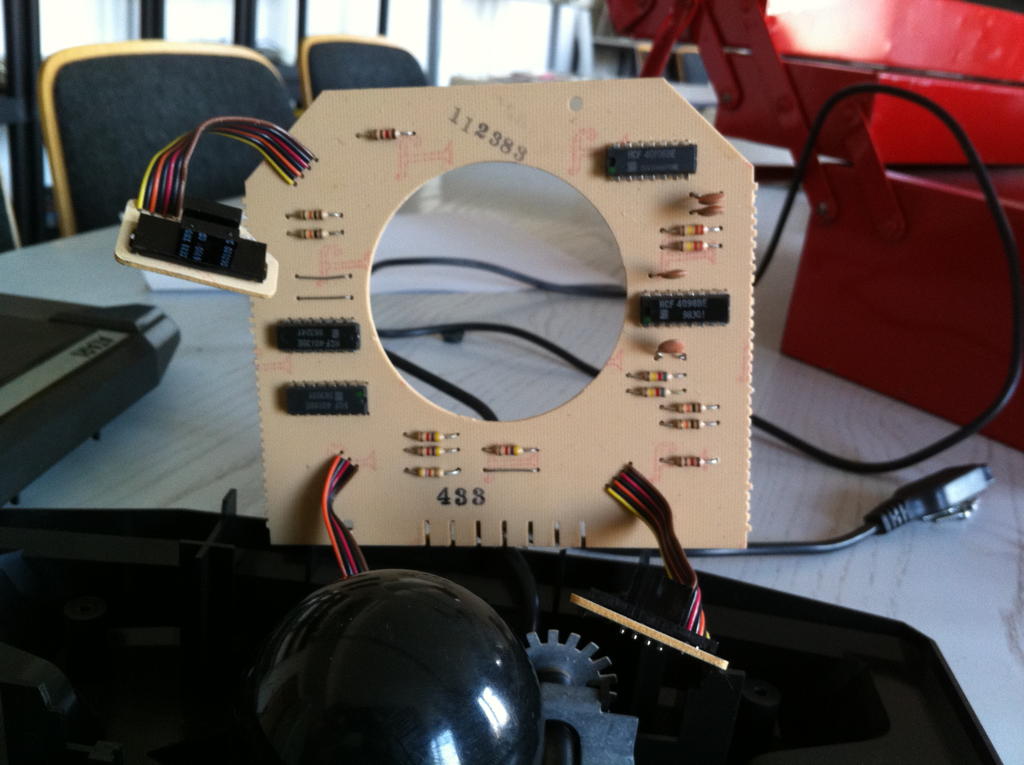

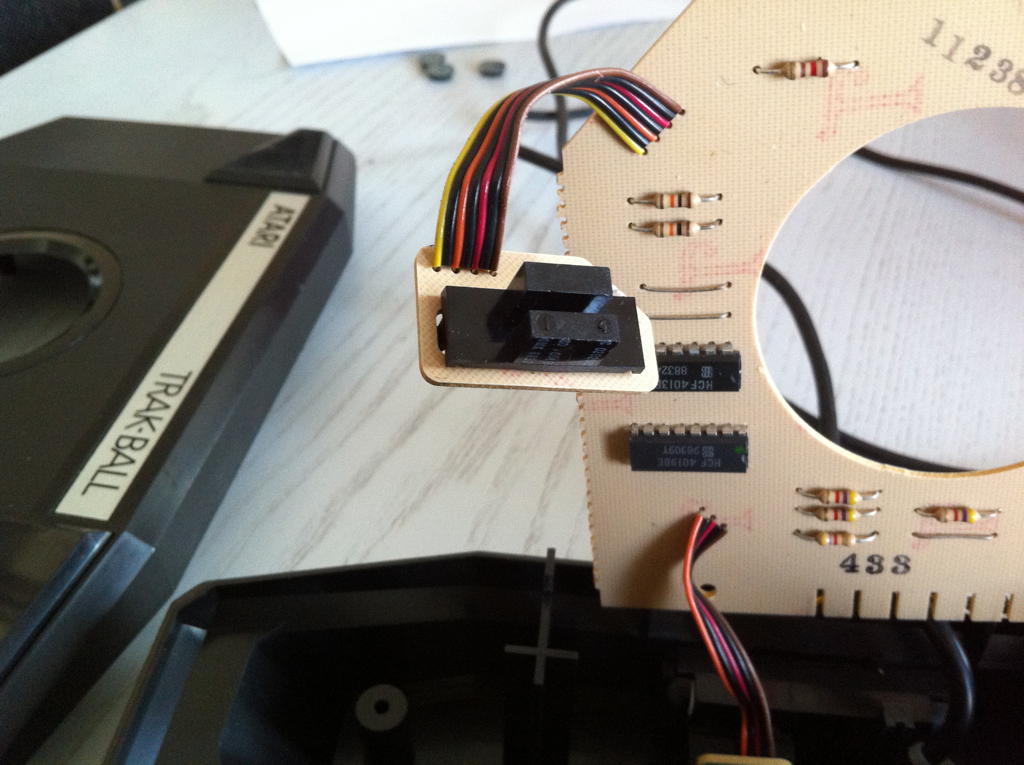

Geeignet erscheint der mir dafür, weil er (endlich!) fundierte Kenntnisse über Computerhard- und -software als Grundlage einer Medienwissenschaft des Computers voraussetzt und damit die Brücke zwischen Medienwissenschaft und Informatik (die durch die „Medieninformatik“ ja nur scheinbar errichtet wurde) zu Ende baut. Überdies wird die Sache dadurch interessant, dass neben einem charmanten Fokus auf die Retro-Technologie auch Spiele und Spielplattformen (sowie andere digitale Kunst) in die Überlegungen einbezogen werden – und zwar nicht mehr als bloße Motiv-Vehikel und Verlängerungen einer inhaltsorientierten Medien- oder gar Kunstgeschichte (etwa als „interaktiver Film“ oder „Hyptertext-Narration“), sondern eben als Experimentalanordnungen für Codes & Circuits. Was heute Ernst ist, war zuvor in den allermeisten Fällen Spiel.

Die intime Kenntnis von Computer-Mikroelektronik und -Programmierung ist dabei Voraussetzung. Eine Medienwissenschaft des Computers, die dies ignoriert, laboriert am Projekt der Hardware-Vergessenheit:

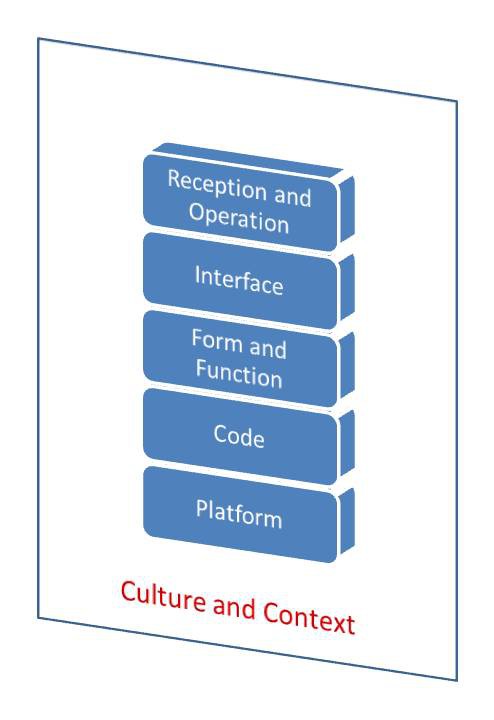

The platform’s influence as experienced by a user is mediated through code, the formal behavior of the program, and the interface. Because the platform is “deep” or “far away” from the user experience, reaching it though these several layers, its influence can easily be overlooked, even in an otherwise careful analysis of a game, artwork, or other program. And, though this influence is often profound, a platform can be unconsciously factored out by someone who comes to understand and assume what a platform is like.

Die Hardware- oder besser „Plattform-Vergessenheit“ ist also nicht einmal ein Vorwurf, sondern ein Untersuchungsgegenstand. Zu fragen wäre etwa, was an/in der Plattform dieses Vergessen voranschreiten lassen hat.

* Im Frühjahr dieses Jahres stehen gleich zwei neue Publikationen der Reihe auf dem Plan: Eine Untersuchung über den Commodore Amiga und eine über Nintendos Wii-Konsole.