Ko-Autoren: Johannes Maibaum und Matthias Rech*

Eines der frühesten elektronischen Spiele war „Tennis for Two“, entstanden 1958 auf einem Analogcomputer. Dieses Spiel unterschiedet sich sowohl in seiner ‚Programmierung‘ als auch in der Hardware, auf der es lief, fundamental von späteren Computer- und Videospielen, weswegen es für eine historische und systematische Untersuchung besonders interessant erscheint. Zwischen Oktober 2011 und April 2012 rekonstruierten die drei Autoren dieses Textes das Spiel, um es auf einem universitären Workshop über Analogcomputer vorzustellen. Was „Tennis for Two“ in der Geschichte der Computerspiele so einzigartig macht, beschreiben sie im folgenden Beitrag.

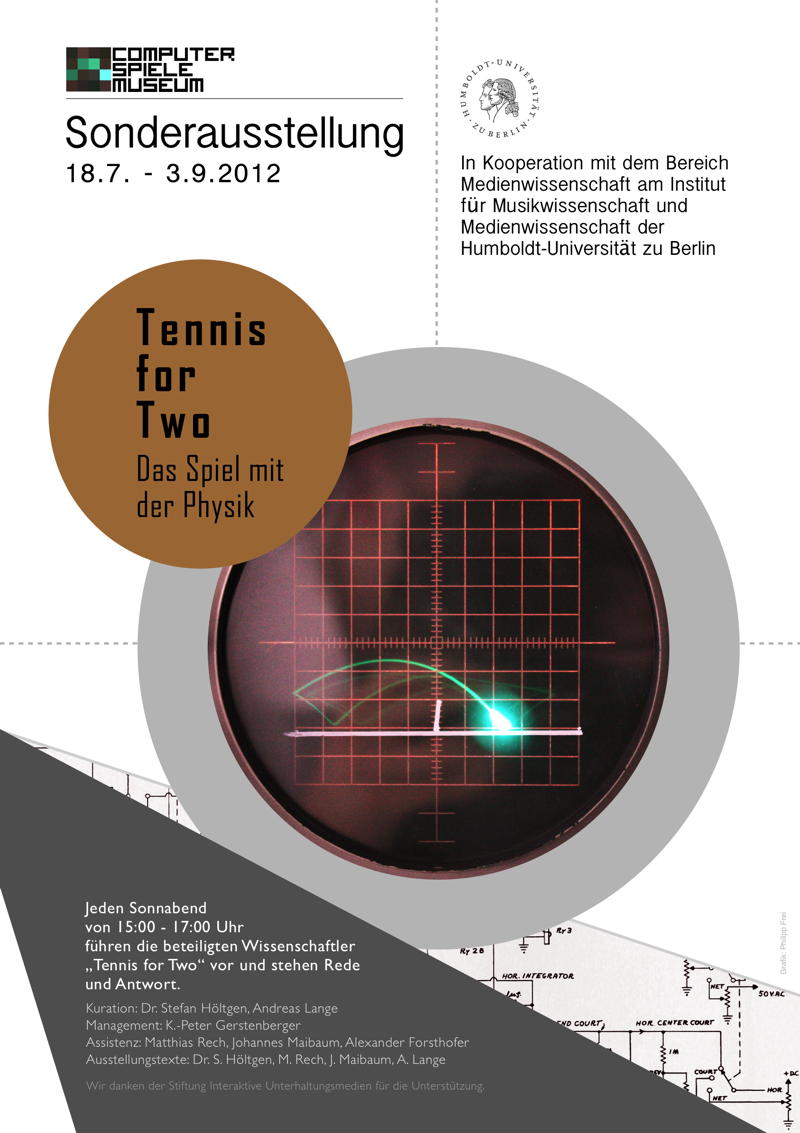

Am 18. Oktober 1958 öffnete das Brookhaven National Laboratory (BNL) in Long Island (USA) seine Türen für den alljährlichen Visitor’s Day. Besonderer Besuchermagnet in diesem Jahr war der Systron-Donner Analogcomputer, der so verdrahtet war, dass auf ihm zwei Spieler in einem Tennis-Match gegeneinander antreten konnten. „Tennis for Two“ war der Name des Spiels, das die Besucher in seinen Bann zog und eine legendäre Warteschlange auslöste.

Der Anblick dieses Spielspektakels war für damalige Zeiten vermutlich ein sehr ungewöhnlicher: Mit jeweils einer Metallbox in der Hand bewiesen zwei Kontrahenten auf einer zweidimensionalen Bildschirmfläche ihr Reaktionsvermögen. Technisch setzten sich die Metallboxen aus einem Drehpotentiometer sowie einem Taster zusammen und waren durch ein Kabel mit dem Analogcomputer verbunden. Die Gesetzmäßigkeit des Videospiels vorwegnehmend, war zudem ein 12,5 cm großes Oszilloskop angeschlossen. Dieses Messgerät, das normalerweise den Verlauf von elektrischen Spannungen anzeigt, diente hier zur Visualisierung des Spielfeldes: Auf der schwarzen, runden Bildfläche – nicht größer als eine heutige CD – zeichnete ein Kathodenstrahl in weißer Farbe einen Tennisplatz mit Netz in Seitenansicht. Gleichermaßen wurde der Ball auf die Spielfläche gebracht: Ein weißer Punkt, den die Spieler mit unsichtbaren Schlägern über das Netz hin und her schlagen konnten. Die Flugbahn des Balles gehorchte dabei den physikalischen Gesetzen eines ballistischen Projektils und wurde bei jedem Schlag mit einem leuchtenden Schweif auf dem Bildschirm sichtbar. Mit Hilfe des Drehpotentiometers auf der Metallbox konnten die Spieler zudem den Abprallwinkel am Tennisschläger ändern.

Warteschlangen am Visitor’s Day

Auch am Besuchertag des nächsten Jahres war „Tennis for Two“ wieder mit dabei. Dieses Mal jedoch mit größerem Oszilloskop: mit einem Durchmesser von 36 cm war es fast drei Mal so groß wie im ersten Jahr. Außerdem hatte man ein neues Feature im Gepäck: Der Analogcomputer wurde so modifiziert, dass nun auch die Schlagstärke und die Gravitation beliebig eingestellt werden konnten. Damit waren auch Tennisspiele auf Mond oder Jupiter kein Problem mehr. Jenseits dieser beiden Besuchertage erregte das Spiel jedoch keine größere Aufmerksamkeit. Für den Visitor’s Day im Folgejahr konstruierte die Abteilung einen Raum, in dem die kosmische Hintergrundstrahlung sichtbar gemacht wurde.

Das BNL wurde 1947 vom gemeinnützigen Verband „Associated Universities“ gegründet. Es sollte Wissenschaftlern ermöglichen, mit Geräten zu arbeiten, die für die einzelnen Institutionen schlicht zu teuer waren. Die Hauptaufgabe des BNL war die Erforschung der zivilen Nutzung von Nukleartechnik. William Alfred Higinbotham wechselte im selben Jahr zu dieser Institution und wurde Leiter des Instrumentation Departments, das dafür zuständig war, präzise Mess- und Analyse-Instrumente zu bauen. Zuvor war Higinbotham an der Entwicklung der ersten Atombombe beteiligt und wurde aufgrund dieser Arbeit Zeuge der ersten von Menschen hervorgerufenen nuklearen Explosion in Los Alamos. Dieses einschneidende Erlebnis, die Auswirkungen der abgeworfenen Atombomben über Hiroshima und Nagasaki sowie der Verlust seiner beiden Brüder im 2. Weltkrieg veranlassten ihn dazu, sich nun fortan der Erforschung der friedlichen Nutzung der Atomkraft zu widmen. Spielen mit Dem Analog-Computer

Es sei am Rande erwähnt, dass in den 60er Jahren unter dem Namen „Operation Plowshare“ (Operation Pflugschar) ebenfalls nach Möglichkeiten gesucht wurde, mit gezielten atomaren Sprengungen zivile Bauprojekte zu realisieren. Zum Beispiel sah man darin eine Möglichkeit, den Panamakanal zu verbreitern. Allerdings wurden auch bereits radioaktive Mess- und Analyse-Instrumente entwickelt, die schnell klar machten, dass diese Art der ‚zivilen Nutzung‘ der Atombombe durch die freiwerdende radioaktive Strahlung wenig Sinn machte. Die Forschungen des BNL waren in der Regel für die Öffentlichkeit schwer nachvollziehbar. Mit einem interaktiven Spiel wie „Tennis for Two“, so Higinbothams Meinung, könne der Visitor’s Day aufgeheitert und die Relevanz dieser Forschung für die Gesellschaft transportiert werden.

Die Idee zum Spiel begann mit dem Handbuch des zum Labor gehörenden Systron-Donner Analogcomputers, in dem verschiedene Beispielschaltpläne abgebildet waren. Eine Schaltung simulierte ein ballistisches Projektil, dessen Flugbahn auf Gravitation und Windwiderstand reagierte. Der Inhalt dieses Beispiels ist kaum verwunderlich, immerhin wurde das Gerät für militärische Zwecke entwickelt und hatte somit entsprechende Übungen beispielhaft zu lösen.

Eine weitere Anleitung im Handbuch zeigte einen ‚Bouncing Ball‘. Schnell war Higinbotham und seinem Team klar, dass sich durch eine Modi zierung dieser Schaltpläne ein interaktives Spiel bauen ließe, welches genau das gewünschte Interesse bei den Besuchern wecken könnte. In wenigen Stunden hatte Higinbotham den ersten Entwurf eines Tennisspiels fertig, und sein Kollege Robert V. Dvorak nach wenigen Wochen den Bauplan für „Tennis for Two“. Der Rest ist Geschichte. Ein Rechtsstreit zwischen Nintendo und Magnavox allerdings holte die Erfindung dieser Spielidee im Jahr 1985 wieder in Erinnerung. Eine andere gerichtliche Zusammenkunft im Bereich des Videospiels sollte diesem Streit um die Grundfrage „Wer hat das Videospiel erfunden?“ jedoch zunächst vorausgehen.

Aber wer hat es denn nun erfunden? Als 1966 die Kopplung an den Fernseher technisch möglich wurde, entwickelte Ralph Baer bei dem Rüstungslieferanten Sanders Associates ein Gerät, das an die Fernsehapparate in den Wohnzimmern angeschlossen werden konnte. Die Spiellogik von „Tennis for Two“ war ihm aus eigener Erfahrung bekannt. Bei seiner Adaption des Spiels war die Ansicht jedoch um 90 Grad nach oben verschoben. Die Flugbahnen verschwanden und wichen einem beweglichen Punkt. Elf Overlay-Folien für die Befestigung auf dem Fernsehbildschirm ermöglichten es, sich in unterschiedlichen Spielen zu testen. Aus dem Tennis-Match konnte so z.B. ganz einfach eine Hockey-Runde werden. Magnavox vermarktete das Gerät ab 1972 unter Lizenz mit dem Namen „Odyssey Home Entertainment System“. Im gleichen Jahr sah der ehemalige Ampex Ingenieur Nolan Bushnell mit der Firma Atari dieses Tennisspiel und entwarf daraufhin den „PONG“-Automaten. Dieser sollte nichts Anderes tun als Tennis zu spielen, Punkte zu zählen und den Spieler mit Geräuschen zu belohnen. Es kam zum Rechtsstreit mit Magnavox, der letztendlich zu Lizenzzahlungen an selbige Firma führte. Nicht verwunderlich, denn „PONG“ war eine regelrechte Cash-Cow.

Nintendo und Magnavox trafen dann 1985 vor Gericht aufeinander. Nintendo versuchte, seiner Konkurrenz rma die Rechte als Erfinder der ersten Videospielkonsole abzustreiten, in der Hoffnung so weitere Lizenzzahlungen umgehen zu können. Higinbotham wurde als Zeuge geladen. Er sollte beglaubigen, die Videospielidee vor Magnavox entwickelt zu haben und somit der eigentliche Schöpfer zu sein. Die Verhandlung wurde allerdings mit einem Vergleich beider Parteien beendet. Somit wurde bis heute nie offiziell bestätigt, ob William Alfred Higinbotham der Vater des Videospiels ist. Analogcomputer wiederbelebt Einem medienarchäologischen Reenactment gleichend wurde am Donnerstag, dem, 12. April 2012, zum ersten Mal das Spiel „Tennis für Drei“ bei dem Analogcomputer-Workshop „Think Analogue!“ des Lehrstuhls für Medientheorie der Humboldt-Universität zu Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Pünktlich um 12.15 Uhr konnten auf dem Telefunken-Tisch-Analogcomputer „RA 742“ zwei Personen mit an dem Gerät angeschlossenen Hand-Triggern auf einem Oszilloskop ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Ein Schiedsrichter kontrollierte, ob die Regeln eingehalten wurden.

Elektronische Analogcomputer ähnlich dem von uns verwendeten Telefunken RA 742 wurden während des Zweiten Weltkriegs entworfen. Diese Entwicklungen fanden sowohl auf alliierter wie auch auf deutscher Seite statt. Der deutsche Pionier des Analogcomputers war der Fernmelde-Ingenieur Helmut Hoelzer, der in Peenemünde die elektronische Onboard-Steuerung der A4-Rakete entwickelte, die auch unter der Propagandabezeichnung „Vergeltungswaffe 2“ (kurz „V-2“) bekannt wurde. Parallel dazu konstruierte Hoelzer einen elektronischen Analogcomputer, der es den Forschern in Peenemünde erlaubte, den Flug der Rakete am Boden elektronisch zu simulieren. Seine 1946 in Darmstadt eingereichte Dissertation beschreibt diesen Analogcomputer. Ähnliche Entwicklungen fanden zeitgleich in den Bell Laboratories in den USA statt, wo ebenfalls ein Team aus Telefontechnikern und -ingenieuren damit beschäftigt war, einen elektronischen Feuerleitrechner zu entwickeln. Mit diesem Gerät wurden ab 1943 die alliierten Flaks ausgestattet, um den Schützen im immer rasanteren Luftkampf das Zielen zu erleichtern. Denn eine Kanone, die mit ballistischen Granaten ein sich bewegendes Ziel in einigen Kilometern Entfernung treffen soll, muss dessen Flugbahn antizipieren und entsprechend voraus zielen. Diesen Vorhalt berechnete der Feuerleitrechner auf elektronischem Wege automatisch. Schon diese frühen Analogcomputer berechneten also vornehmlich ballistische Kurven, die denen des Tennisspiels gar nicht so unähnlich waren. Nach Ende des Kriegs wurden aus diesen Spezial-Analogcomputern, die nur für jeweils eine Aufgabe geeignet waren, variabel programmierbare Analogcomputer. Diese hatten bis weit in die 70er-Jahre im Bereich der Anlagensteuerung, aber auch in der Entwicklung neuer Steuersysteme, große Bedeutung.

Analoges Rechnen

Mit solchen Analogcomputern wird also – wie mit Computern überhaupt – gerechnet. Im Gegensatz zu den heute ausschließlich in Gebrauch befindlichen Digitalcomputern können Analogcomputer jedoch nichts anderes als rechnen: das aber mit immer schon beeindruckender Geschwindigkeit. Um zu erklären, wie sich das Rechnen im Analogcomputer von dem des Digitalcomputers unterscheidet, ist ein kleiner Ausflug in die Welt der Zahlen und der Mathematik nötig.

Wie jeder weiß und überall zu hören ist, kann ein (Digital)Computer nur mit 0 und 1 rechnen. Ziffern, die über die 1 hinausgehen, kennt er nicht. Woran liegt das? Nun, mit den beiden Ziffern 0 und 1 sind eigentlich Schaltzustände gemeint: 1 heißt, dass Strom fließt, 0, dass kein Strom fließt. Im Digitalcomputer befinden sich kleine Schalter, die entweder den Zustand „Ein“ (Strom fließt hindurch) oder den Zustand „Aus“ (kein Strom kann hindurch fließen) einnehmen können und auf diese Weise die 0 und die 1 erzeugen. Stellt man sich solch einen Schalter einmal bildlich als Kippschalter vor, so kann er entweder auf der einen oder der anderen Seite sein. Diese beiden Zustände werden vom Computer berücksichtigt – alle Zustände, die er dazwischen einnimmt, sind dem (Digital)Computer egal. Wären diese Schalter nun so aufgebaut, dass in der 0-Stellung keine Spannung anliegt und damit kein Strom fließt, und in der 1-Stellung eine Spannung von z.B. 5 Volt anliegt, so wären dem Digitalcomputer alle auf dem Weg liegenden Spannungsgrößen egal. Er reagiert nur auf die beiden Endwerte 0 Volt und 5 Volt, aus denen er die Zustände 0 und 1 generiert. Dieses Verhalten nennt man ‚digital‘, denn es kennt nur abzählbare Werte; im Fall des Digitalcomputers sogar nur zwei davon, weshalb das Zahlensystem, mit dem er rechnet, ‚binär‘ heißt. Die Mathematik des Digitalen bedient sich der so genannten ‚diskreten‘ Zahlen. Diskrete Zahlen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie abzählbar sind (digital kommt von ‚digitus‘, was lateinisch für ‚Finger‘ steht – eben die Finger, mit denen man ganze Zahlen abzählen kann). Spannung und Strom uss bezeichnen Größen innerhalb einer elektrischen Schaltung, deren Verhalten gerne mit dem Bild eines Wasserkreislaufs aus Pumpen und Rohren beschrieben wird.

Die Spannung ist mit dem Wasserdruck vergleichbar, den die Pumpe auf das System aus Röhren, die Schaltung, ausübt. Das eigentliche Fließen des Wassers, das mit dem Stromfluss vergleichbar ist, resultiert aus diesem Pumpendruck. Es fließt umso mehr Wasser, je geringer der Widerstand des Rohrsystems, d.h. je größer z.B. der Durchmesser der Rohre ist. Analog hierzu sind die Begriffe Spannung, Strom uss und Widerstand in elektrischen Schaltungen zu verstehen.

Die analoge Welt sieht da ganz anders aus: Hier werden die Spannungszustände zwischen den beiden Schaltpositionen 0 Volt und 5 Volt eben nicht ignoriert und sind sogar die Grundlage für die Rechenfähigkeit des Analogcomputers. Bleibt die Frage, wie viele Spannungsgrößen zwischen 0 Volt und 5 Volt liegen? Würde man in ganzen (diskreten) Zahlen rechnen, wäre die Antwort: 5. Spannungen bauen sich aber nicht in diskreten Sprüngen auf, sondern kontinuierlich, das heißt, es gibt auch nicht-ganzzahlige Spannungswerte, wie etwa 3,5 Volt oder 4,7 Volt oder 2,712589 Volt usw.

Die Antwort auf die Frage wäre also: Es gibt unendlich viele Spannungszustände zwischen den beiden Spannungen 0 Volt und 5 Volt. Und diese unendliche Anzahl ist nicht einmal abzählbar, das heißt: hätte man noch so viele Finger (digitus) zur Verfügung wie man wollte, so könnte man die Möglichkeiten nicht zählen, weil zwischen zwei Werten immer noch ein weiterer Mittelwert gedacht werden kann. Man spricht in der Mathematik daher tatsächlich auch von zwei verschiedenen Unendlichkeiten: In der Welt der natürlichen Zahlen (das sind die positiven, ganzen Zahlen) gibt es eine abzählbar unendliche Menge an Zahlen. In der Welt der reellen Zahlen (das sind alle ganzen, gebrochenen und unregelmäßig-gebrochenen Zahlen) gibt es eine nicht abzählbare Menge an Zahlen. Diese Unendlichkeit ist also – so absurd das klingt – größer als die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen.

Physik als Mathematik

Zum Glück sind Analogcomputer ziemlich ungenaue Maschinen, die nur bis wenige Stellen hinter dem Komma exakt rechnen können. Das liegt daran, dass die elektronischen Bauteile (siehe unten) in diesen Computern Schwankungen und Fehler besitzen, und dass ein Analogcomputer ein physikalisches System ist, in dem auch Phänomene wie Leistungsverlust, Widerstand, Rauschen usw. auftreten. Es ist also nicht die ganze Menge an reellen Zahlen, die der Analogcomputer zwischen zwei Spannungen zum Rechnen zur Verfügung hat. Aber es sind immerhin so viele, dass sich damit selbst komplizierte mathematische Gleichungen berechnen lassen. Die große Stärke des Analogcomputers liegt in seiner Fähigkeit, Aufgaben im Bereich der „Infinitesimalrechnung“ zu lösen. Die nicht abzählbaren, unendlich vielen, kleinen Abstände von Werten geben ihr ihren Namen. Diese Art der Mathematik ist im 18. Jahrhundert entstanden und beinhaltet alles, was man mit so genannten Funktionen anstellen kann. Bei einer Funktion wie z.B. „y=x+2“ wird eine Variable (hier „x“) genommen und mit allen möglichen konkreten Zahlen gefüllt, um zu schauen, was dann als y herauskommt. Setzt man hier bspw. die 4 für x in die Gleichung ein, dann wird y zu 6. Die obige Gleichung ist eine sehr einfache, bei der man sehr schnell herausfinden kann, wie groß x gewählt werden muss, damit y den Wert 0 annimmt (bei x=-2 ist das der Fall). Bei komplizierten Gleichungen ist das nicht mehr so leicht. Solche Berechnungen für alle möglichen Gleichungen zu lösen, ist eine der Aufgaben der Infinitesimalrechnung. Sie leistet darüber hinaus noch viel mehr und ist in der Lage, viele Phänomene aus der Natur (insbesondere der Physik) in mathematische Formeln zu verwandeln – zum Beispiel das Bewegungsgesetz für einen Stein, den man in die Hand nimmt und schräg nach oben wirft. Mit Hilfe der Infinitesimalrechnung lässt sich ausrechnen, wann der Stein an welchem Ort ist, wie schnell er in diesem Moment ist und in welche Richtung er sich bewegt.

Die Formel für Tennis Quasi nur einen Steinwurf davon entfernt ist das Tennisspiel. Man kann sich Tennis als ein Bündel aus Funktionen vorstellen, bei denen die Bewegungsgeschwindigkeit und -richtung eines schräg nach oben geschlagenen Balles zu jedem beliebigen Zeitpunkt ermittelt werden kann – unter Berücksichtigung der Windgeschwindigkeit, Erdanziehungskraft und sogar des Materials, aus dem der Ball besteht. Diese physikalischen Phänomene lassen sich alle in eine Formel packen, die dann zugegebenermaßen ziemlich groß und komplex wird und aus mehreren einzelnen sog. Differential- und Integralgleichungen besteht. Für den Analogcomputer sind diese Formeln allerdings gar nicht schwierig zu handhaben, weil er mit Hilfe seiner Bauteile in der Lage ist, die einzelnen Formelbestandteile zu simulieren. Nimmt man z.B. nur die jeweilige Höhe des geschlagenen Balles, so ließe sich diese als einigermaßen regelmäßige Bewegung darstellen: zuerst schnell nach oben, dann immer langsamer werdend bis zum Höhepunkt und dann wieder schneller werdend nach unten. Die mathematische Funktion, die sich daraus ergibt, lässt sich mit einem ganz bestimmten Bauteil im Analogcomputer simulieren: Dieser ‚Integrierer‘ (s.u.) lädt sich bis zu einer gewissen Kapazitätsgrenze mit Spannung auf und entlädt sich dann wieder.

Man kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt messen, wie viel Spannung im Integrierer ist. Wählt man seine Ladezeit so, dass sie etwa der Zeit eines hoch geschlagenen und wieder herunterfallenden Tennisballes entspricht, dann lässt sich mit diesem Bauteil ziemlich genau das spezifische Fallgesetz eines derart geschlagenen Balles nachahmen. Würde man diese Spannung auf einem Oszilloskop als einen Lichtpunkt darstellen, der umso höher auf dem Display angezeigt wird, je höher die Spannung ist, hätte man schon eine sichtbar gemachten Wurf. Es müssten dann neben der Höhe nur noch die anderen Faktoren dazukommen:

Die Entfernung vom Schläger, die abhängig von der Schlagstärke, Ballbeschaffenheit und Windrichtung ist. Und dann noch die Möglichkeit, ein Hindernis für den Ball zu definieren: Etwa ein Netz, den Erdboden oder den Schläger des anderen Spielers, an dem der Ball abprallt und damit plötzlich seine Richtung verändert. Beim Aufprall auf den Boden würde die Abwärtsbewegung in eine Aufwärtsbewegung umgewandelt (aus einem Spannungsabfall müsste plötzlich ein Spannungsaufbau werden) – ebenso beim Aufprall auf das Netz oder den Schläger des anderen Spielers. Die Spielgesetze für Tennis lassen sich also, als mathematische Formel verstanden, in Elektronikschaltungen abbilden, wenn man nur die richtige Bauteile sucht, die die Spannungen auf gewünschte Weise verändern. Der Analogcomputer hat diese Bauteile bereits eingebaut und muss eigentlich nur so eingerichtet werden, dass die jeweils richtigen miteinander verbunden werden – und schon hat man die Formel für Tennis programmiert.

Doch wie überträgt man nun die Mathematik in die Elektronik, oder genauer: auf den Analogcomputer? In einem Analogcomputer sind bereits fertige Schaltungen für die wichtigsten Operationen vorhanden, die entsprechend Addierer, Integrierer oder Multiplizierer heißen. Diese müssen lediglich mittels Patch-Kabeln und Kurzschlusssteckern zu einer der Physik des Tennisspiels entsprechenden Rechenschaltung verbunden werden. Vom ‚Programmieren‘ kann man daher bei einem Analogcomputer eigentlich nicht sprechen, denn man verbindet oder ‚patcht‘ lediglich fertige Recheneinheiten analog zu einer oder mehreren Differentialgleichungen. ‚Verrechnet‘ werden ausschließlich elektrische Spannungen, mit denen die Parameter der Gleichung eingestellt werden, z.B. die Gravitation, die Luftreibung und die elastischen Eigenschaften des Balls beim Schlag oder beim Abprallen vom Boden. Das Eingeben dieser Parameter erfolgt über das Einstellen verschiedener Eingangsspannungen. Dazu benötigt man elektrische Widerstände, die entweder fest oder regelbar sein können. Im letzten Fall spricht man von Potentiometern, die jeder vom Lautstärkeregler seiner Stereoanlage kennt. Steht dieser auf null, ist der Widerstand maximal: man hört keine Musik. Beim Erhöhen der Lautstärke verkleinert man den Widerstand, sodass immer mehr Spannung an den Boxen anliegt, die Musik wird lauter.

Alles in Echtzeit!

Der Vorteil bei der Verwendung eines Analogrechners ist, dass das ‚Ergebnis‘ der Rechnung (die Flugkurve des Balls) in Echtzeit ausgegeben wird. Da diese wiederum eine sich verändernde Spannung ist, kann ihr Verlauf auf einem Oszilloskop dargestellt werden. Das Oszilloskop ist im Grunde wie ein Röhrenfernseher zu verstehen. Nur wird der Elektronenstrahl nicht wie bei einem Fernseher zeilenweise, sondern durch die vom Analogcomputer kommende variable Spannung abgelenkt. Wir simulieren mit diesem Elektronenstrahl die Position des Balls, mit dem wir Tennis spielen. Solche Echtzeitberechnungen sind eine Grundeigenschaft von Analogcomputern. Mit Digitalcomputern waren vergleichbar komplexe physikalische Simulationen noch in den 80er Jahren nur mit Tricks möglich.

Wie ist nun ein elektronischer Integrierer in einem Analogcomputer aufgebaut? Eigentlich wird hierfür nur ein einziges, simples elektrisches Bauteil benötigt: ein Kondensator. Kondensatoren werden prinzipiell seit Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut, damals noch „Leidener“ oder „Kleistsche Flaschen“ genannt. Sie dienten in Experimenten als Speicher elektrischer Ladungen, lieferten also eine elektrische Spannung. Dem Amerikaner Benjamin Franklin soll es 1752 angeblich gelungen sein, in seinem spektakulären Drachenexperiment elektrische Ladung aus Gewitterwolken abzuleiten und auf einer Leidener Flasche zu speichern. Ob dieses Experiment je stattgefunden hat, ist wissenschaftlich zwar umstritten, dennoch gilt Franklin sowohl als Erfinder des Blitzableiters wie auch als Namensgeber des heutigen Kondensators: Er nannte die Leidener Flasche „electrical condenser“.

Die Idee, mit einem Kondensator Berechnungen durchzuführen, kam Helmut Hoelzer während seiner Entwicklung an der A4-Steuerung. Sein Problem war, bei Seitenwind entsprechende Steuerspannungen auf die Rudermaschine der Rakete zu geben, um sie in Echtzeit wieder auf Kurs zu bringen. Die einzige während des Flugs in Form einer elektrischen Spannung messbare Größe war die Fehlstellung der Rakete. Als Steuersignal war diese jedoch unbrauchbar, da sie nur das Ergebnis der Windeinwirkung darstellte, sodass die Rakete stets zu spät und zu träge gegensteuern, letztendlich also unkontrollierbar abstürzen würde. Hoelzers simple Idee war nun, mittels Kondensatoren die Fehlstellung zweimal mathematisch abzuleiten: Die erste Ableitung liefert die Geschwindigkeit, die zweite die Beschleunigung oder den Impuls der Windeinwirkung. Mit diesem Impuls als Steuersignal gelang die Echtzeitsteuerung. Ob mit einem Kondensator abgeleitet oder integriert wird, hängt lediglich davon ab, ob er parallel oder in Reihe zur Eingangsspannung liegt. Beim Integrieren bildet die sich aufbauende Kondensatorspannung ein Zeitintegral ab, beim Differenzieren wird der Ladestrom gemessen, der der sich aufbauenden Spannung voreilt.

Diese recht einfache Theorie hat jedoch einen Haken. Verschaltet man ausschließlich passive Bauteile, so sind die Rechnungen, die man mit ihnen anstellt, stark fehlerbehaftet. Der Grund hierfür ist, dass neben den schon erwähnten Abweichungen jedes einzelne passive Bauteil Auswirkungen auf alle anderen in der Schaltung befindlichen Teile hat. In den 1930er- und -40er-Jahren wurde deshalb mit Verstärkerschaltungen experimentiert, mit denen sich diese Rechenfehler minimieren lassen.

In einem Analogcomputer werden sämtliche Recheneinheiten mit solchen sog. Operationsverstärkern realisiert. Der für einen Integrierer benötigte Kondensator liegt dann an seinem Rückkopplungsweg. Das heißt, die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers wird durch den Kondensator geschickt und anschließend wieder in den Eingang des Operationsverstärkers geleitet. Die Integration, die erst im Rückkopplungsweg des Verstärkers statt findet, ist dadurch von allen vorhergehenden und nachfolgenden Rechenelementen isoliert und damit fast fehlerfrei. Auch die Addition wird mit einem Operationsverstärker stabilisiert. Hier befindet sich ein Widerstand im Rückkopplungsweg, sodass ein Teil der Ausgangsspannung als Korrekturwert wieder auf den Eingang zurückgegeben wird. So entsteht am Ausgang eines Addierers die Summe mehrerer Eingangsspannungen.

Endlich Tennis!

Wir haben uns in der Entwicklung unseres Tennisspiels – wie auch Higinbotham seinerzeit – zu großen Teilen auf die bekannte Demonstrationsschaltung „Ball im Kasten“ gestützt, die auch von Telefunken während der 70er in den Schulungsunterlagen für ihre Analogcomputer publiziert wurde. Hier wird ein springender Ball simuliert, der in einem Kasten von den Wänden sowie der Decke und dem Boden elastisch abprallt. Diese Simulation besteht im Wesentlichen aus zwei Teilformeln: Einer für die Auslenkung des Balles in y-Richtung, wo vor allem die Erdanziehungskraft wirkt, und einer für die x-Richtung. Hier haben wir die „Ball im Kasten“-Simulation zum Tennisspiel umfunktioniert, indem wir zwei eigens für das Spiel entwickelte Controller angeschlossen haben. Mit diesen können die Spieler einen Schlag auf den Ball simulieren. Mathematisch verursacht dieser Schlag einen Vorzeichenwechsel in der Teilformel für die Geschwindigkeit in x-Richtung – der Ball fliegt in der Gegenrichtung zurück. Dies wird mit sogenannten Komparatoren realisiert. Mit einem Komparator können auf einem Analogcomputer einfache logische Entscheidungen simuliert werden. Dies geschieht durch das Vergleichen zweier Spannungen. Je nachdem, welche größer ist, wird durch Umlegen eines elektromechanischen Schalters, eines sogenannten Relais, eine von zwei Leitungen freigegeben: die erste liefert ein positives, die zweite ein negatives Geschwindigkeitssignal. Der Ball fliegt dementsprechend entweder nach rechts oder nach links.

Im Anfang der 70er-Jahre erstmals auf den Markt gekommenen Telefunken „RA 742“-Analogcomputer, den wir für unsere „Tennis for Two“-Implementierung nutzen, sind allerdings nur zwei Komparatoren vorhanden. Wir müssen jedoch außer den Tennisschlägern auch ein Abprallen von Boden und Decke der Tennishalle simulieren, daher wird eine Trickschaltung mit vier Dioden eingesetzt. Die Eigenschaft einer Diode ist es, Strom nur in einer Richtung passieren zu lassen. Damit werden hier prinzipiell zwei zusätzliche Komparatoren gebaut, die kurzzeitig einen positiven bzw. einen negativen Spannungsimpuls erzeugen, wenn der Ball den Boden oder die Decke erreicht.

Unser Controller besteht aus einem Schalter, mit dem neben der oben beschriebenen Richtungsänderung auch ein Schlagimpuls sowohl in y- wie auch in x-Richtung erzeugt wird. Bei der Präsentation des Spiels während des „Think Analogue!“-Workshops im April war der Schlagimpuls noch voreingestellt, d.h. die Spieler konnten lediglich den Schlagzeitpunkt bestimmen. Aktuell arbeiten wir an einer zweiten Version der Controller, mit denen die Spieler auch den Schlagimpuls durch ein weiteres Potentiometer variieren können. Zusätzlich wird das bisher nur als Folie vor den Bildschirm geklebte Spielfeld noch mit Hilfe des zweiten Kathodenstrahls unseres Oszilloskops dargestellt. Dazu haben wir eine mathematische Formel aufgestellt, deren Graph aussieht wie ein Tennisfeld von der Seite.

Tennis für Drei?

Unsere Version von „Tennis for Two“ benötigt allerdings einen dritten Spieler, der als Schiedsrichter fungiert. Dieser wacht über Einhaltung der Regeln und die Frage, ob der Ball das Netz berührt oder mehrfach aufgekommen ist. Diese Lösung war nötig, weil wir uns darauf beschränken wollten, das Spiel auf nur einem Analogcomputer zu implementieren und – anders als Higinbotham und andere nach ihm – keine zusätzlichen Schaltungen an den Rechner anzubauen. Unser „Tennis für Drei“ kann ab Juli 2012 für einen Monat im Berliner Computerspielemuseum besichtigt werden. Dort können zusätzlich auch noch weitere „Spiele mit Physik“ – so der Name der Sonderausstellung – ausprobiert werden. U.a. ein Tennisspiel aus den Videolympics für das Atari VCS aus dem Jahr 1977.

Mit der Implementierung von „Tennis for Two“ auf einem alten Analogcomputer ist nicht nur die Restauration eines wichtigen Computerspiels gelungen, sondern – wie sich an diesem Text hoffentlich gezeigt hat – auch die Programmierung von Analogcomputern an einem anschaulichen Beispiel vorzuführen. Analogcomputer haben ihre große Zeit gehabt. Sie stehen heute allerdings noch für eine Epoche, in der es nicht auf Speichergröße oder Taktraten, sondern vielmehr darauf ankam, Phänomene der Welt als elektronische Analogien berechenbar zu machen. In dieser Form kehren Analogsysteme zwischenzeitlich auch wieder in die Welt der Computer zurück, eben weil sie anstelle komplexer Algorithmen auf die Modellhaftigkeit zurückgreifen. Angefangen bei der Bioinformatik bis hin zur Robotersteuerung werden sie daher in Zukunft eine immer größere Rolle spielen.

* Zuerst erschienen in: Retro Nr. 24 (Sommer 2012), S. 32-37.

Pingback: Schiffe (ver)raten | SimulationsRaum