I, Robot (USA 2004, Alex Proyas) (DVD)

Kaum zu glauben, aber der Roboter-Artikel, der den Abschluss meiner „Computer im Film“-Reihe bei telepolis bilden wird, steht kurz vor der Vollendung. Den Stoff, der das Thema Robotik wie kein anderer zusammenfasst, konnte ich dabei natürlich nicht auslassen; zumal die Vorlage von Proyas‘ Film die gesamte Motivgeschichte beeinflusst haben dürfte.

Mensch und Roboter finden sich in „I, Robot“ beide in einem Dilemma wider, dessen Ausgang durch psychische Konflikte versperrt ist: Spooner ist eigentlich gezwungen Roboter zu mögen, weil sie ihm das Leben gerettet haben, er hasst sie aber, weil seinetwegen ein Kind gestorben ist, was er auf die „kalte Logik“ der Maschinen schiebt. Roboter Sonny wird durch seine Programmierung gezwungen, Menschenleben zu wahren, ein höheres Ziel verlangt von ihm jedoch einen Mord, was der zusätzlich in ihn einprogrammierten Philanthropie ziemlich entgegensteht. Als beide aufeinander treffen, kollidieren auch zwei ethische Systeme, ein (ziemlich reduzierter) Präferenz-Utilitarimus auf der Roboter-Seite und ein irrationaler (oder besser: hyper-empathischer) Humanismus auf der menschlichen Seite. Diese beiden Systeme miteinander kompatibel zu machen, davon handelt „I, Robot“.

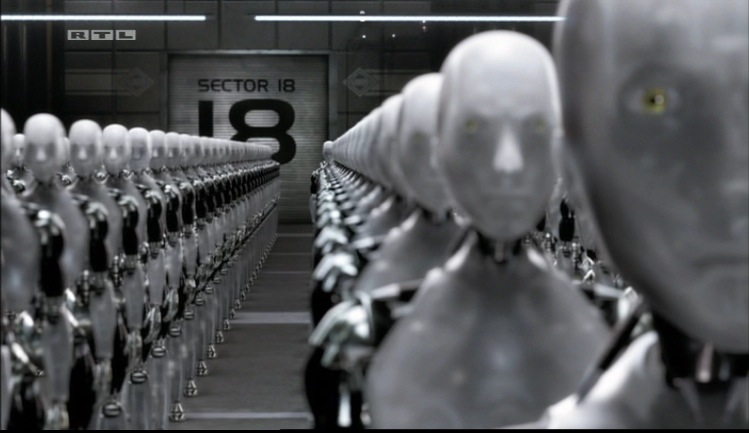

(Dass einer der Roboter – menschlich – aus der Reihe tanzt, bemerkt der Mensch nur,

(Dass einer der Roboter – menschlich – aus der Reihe tanzt, bemerkt der Mensch nur,

wenn er einen – maschinellen – Vergleichsblick wirft.)

Er setzt dazu einige Prämissen, die es dem Zuschauer leichter machen, den Konflikt nachzuvollziehen: Wäre Sonny (oder die anderen Robots im Film) von zu menschlicher Gestalt (wie etwa David aus „A.I.“), dann wäre er empathische Übertrag auf den Zuschauer zu groß; wären sie zu maschinell (wie der „Nummer Fünf“), dann wäre er zu gering. Der Mittelweg heißt „Cyborg“ und wird dadurch erreicht, dass die Filmroboter eine menschliche Silhouette und echte, weiche Gesichtszüge erhalten, dabei aber so schemenhaft bleiben, dass man ihre Schaltkreise stets vor Augen behält. Das Design erreicht quasi jenen Punkt auf der Empathie/Dyspathie-Kurve, der direkt vor dem uncanny valley steht.

Die Story dupliziert dieses Phänomen, indem sie das alte Motiv des „Geistes in der Maschine“ an das Thema „Evolution“ knüpft und dabei durchaus interessante Punkte jüngerer Technik- und Natur-Philosophie (siehe Überschrift – ein Hinweis auf die Arbeit eines meiner ehem. Chefs in Jena) streift. Der zu Beginn des Films getötete Robotik-Wissenschaftler äußert in der Videoaufzeichnung einer Konferenz dazu folgendes:

There have always been ghosts in the machine. Random segments of code, that have grouped together to form unexpected protocols. Unanticipated, these free radicals engender questions of free will, creativity, and even the nature of what we might call the soul. Why is it that when some robots are left in darkness, they will seek out the light? Why is it that when robots are stored in an empty space, they will group together, rather than stand alone? How do we explain this behavior? Random segments of code? Or is it something more? When does a perceptual schematic become consciousness? When does a difference engine become the search for truth? When does a personality simulation become the bitter mote… of a soul?

Hinter seinen „Geistern“ steht natürlich erst einmal nichts anderes als ein zu komplex gewordener Programmiercode, den seine Autoren nicht mehr überblicken und der deshalb unvorhergesehene Effekte (Errors) produziert, weil in ihm Selbstwidersprüche und Regelbrüche verborgen sind. Auf der anderen Seite ist der Vergleich mit der Evolution aber genau deshalb zutreffend, weil das „Trial&Error“-Prinzip der Natur ja auf Basis von Rekombination und Mutation ebenfalls derartige Effekte produziert. Der „Sinn des Lebens“ könnte aus einer mechanistischen Perspektive also auch nichts anderes als ein zu komplexer Code sein und das, was Genetiker heute betreiben, wäre dann auch gut mit der Leistung eines Disassembler-Programms vergleichbar.

Von historisch höherer Warte aus betrachtet ist ohnehin aller Fortschritt, sei er nun biologisch oder technisch, diesen Prinzipien unterworfen. Wenn „I, Robot“ nun näher an eines der Einzelphänomene dieses Prozesses herantritt, belegt der Film damit nur, dass sich im Kleinen (ontogenetisch) zeigt, was im Großen (phylogenetisch) geschieht. Spooner wird bspw. als Mensch gezeichnet, der mit seiner Retro-Faszination (Converse-Turnschuhe, Motorräder mit Benzin, Roboterhass) wie ein Relikt der Gesellschaft wirkt, deren (technischer) Evolution er bewusst entgegen steuert. Der Roboter Sonny wäre ebenso als Entwicklungssprung, als Mutation zu sehen, der in seiner Allzumenschlichkeit nicht nur auf die Gefahr, die von Robotern ausgeht, hinweist, sondern seinen menschlichen Antagonisten einmal mehr den Spiegel vorhält.

Das ist das Thema der Meisten Roboter-Filme und eigentlich auch der Punkt, auf den die Artikelserie hinausläuft: Was ist die Maschine schon anderes als der dauernde Fehl-Versuch des Menschen, sich noch einmal selbst zu erfinden? Filme über dieses Verhältnis konkretisieren dieses Problem lediglich bis zur Kenntlichkeit.