Brainscan (Kanada/UK/USA 1994, John Flynn) (VHS)

Der jugendliche Michael, der zurückgezogen in seinem voll-computerisierten Zimmer lebt und heimlich das Nachbar-Teeny-Mädchen Kimberly beobachtet und filmt, spielt leidenschaftlich gern mit seinem einzigen Freund Videospiele. Als sie von dem Neuen CD-ROM-Game „Brainscan“ erfahren, das vorgibt, die Videospielwelt zu revolutionieren, sind beide zunächst skeptisch. Michael ruft bei der Firma, die „Brainscan“ vertreibt, an und wird dort prompt „erkannt“. Am nächsten Tag hat er eine nicht-bestellte CD-ROM im Briefkasten, die er neugierig auch gleich einlegt. Kurz nach dem Programmstart steigt ein Mann aus seinem Monitor, provoziert Michael und macht ihm Angst: „It is the most frightening experience you have ever displeasure of coming into contact with.“

Was Michael im Videospiel „Brainscan“ erlebt, ist, in die Rolle (und Perspektive) eines Serienmörders zu schlüpfen und Menschen aus seiner Umgebung zu ermorden. Immer wenn er eine Spielrunde beendet hat, sind diese Leute jedoch wirklich tot. Ein Polizist, dem es seltsam vorkommt, dass sich Michael immer an den Tatorten herumdrückt, geht der Sache auf den Grund. Die letzten beiden Opfer, die Michael laut Spielplan ermorden soll, sind sein Kumpel und Kimberly – und das ist auch der Punkt, an dem er aus dem Spiel auzusteigen versucht.

(Michael und das Videospiel werden eins.)

(Michael und das Videospiel werden eins.)

Wie bei Cronenbergs „eXistenZ“ stellt sich gegen Ende des Films heraus, dass wir die ganze Zeit dem Spielplot beigewohnt haben, denn das, was wir als Filmhandlung von einer vermeintlichen Spiele-Handlung getrennt haben, war bereits ein Videospiel. (Einen kleinen Hinweis bekommen wir schon während des Films, als sich Michael ein Video von sich anschaut, das ihn dabei zeigt, wie er sich ein Videospiel anschaut.) Michael schreckt kurz vor Schluss des Films (und am Ende des Spiels) aus seinem Sessel auf, ist zunächst baff erstaunt über die immersive Qualität des Spiels, bekommt es dann jedoch mit der Angst zu tun und zertrümmert sein Computer-Equipment. Die reaktionäre Note, die der Film während der ganzen Zeit aufgebaut hat (dass nämlich dem realen das virtuelle Morden vorausgeht, ohne dass der Spieler noch einen Unterschied erkennen kann), findet hier ihre Katharsis: Zerschlagung der Verführungsmaschinerie und Flucht in die Realität.

(Michael zertrümmert seine Computer-Anlage)

(Michael zertrümmert seine Computer-Anlage)

Diese Realität ist allerdings nicht prä-medial, sondern nur prä-virtuell. Denn Michael ist Vorsitzender eines „Horror-Clubs“ in seiner Schule, in welchem er und ein paar Mitschüler sich regelmäßig Horrorfilme anschauen. Ein Lehrer argwöhnt, dass das nicht gesund und im Sinne der humanistischen Bildung sein kann und stellt Michael zur Rede:

Lehrer: „Die freien Projektstunden wurden zur intellektuellen Bereicherung eigenführt, deswegen habe ich einige Probleme mit eurem Horror-Club. Was war das für ein Film, den ihr euch da angesehen habt?“

Michael: „Tod! Tod! Tod! Folge 2“

Lehrer: „Oh Junge! Begreifst du nicht, dass sinnlose Gewalt keine Unterhaltung ist?

Michael: „Was soll es dann sein?“

Lehrer: „Warum? Was gefällt euch an dem Film? Hilf mir es zu verstehen?“

Michael: „Ich schätze, es ist so eine von Art Flucht.“

Lehrer: „… wie gelegentlich Marihuana rauchen um der wahren Welt zu entfliehen. Oder wie durch einen pornografischen Drecksfilm eine Erektion zu kriegen und jemanden zu vergewaltigen, Michael.“

Michael: „Nun, also ich denke nicht, dass Erektionen so schlimm wären. Menschen vergewaltigen Menschen.“

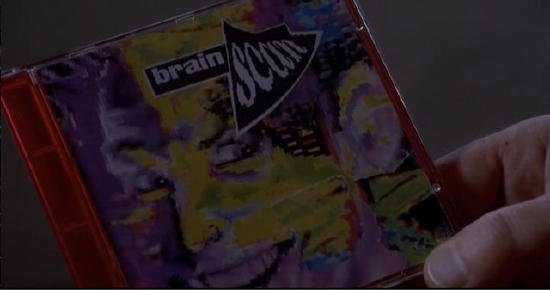

Darauf findet der Lehrer (natürlich) keine Antwort, droht den Club zu schließen, wenn künftig nicht eine Bedingung erfüllt ist: Er will nur noch Sitzungen genehmigen, deren Inhalt er vorher geprüft und „ausgehalten“ hat. Für Michael stellt sich das zum Ende als Glücksfall heraus, denn so kann er dem gehassten Lehrer die „Brainscan“-CD-ROM zur Überprüfung reichen – wohlwissend, dass der Lehrer dabei durch dieselbe immersive Spiel-Hölle gehen wird wie zuvor er.

(Die „Brainscan“-CD-ROM)

(Die „Brainscan“-CD-ROM)

Der Horror-Medienwechsel zwischen Video und Videospiel fand in etwa zur Entstehungszeit von „Brainscan“ statt (und die CD-ROM hatte daran einen nicht geringen Anteil!) – nicht aber auf der Rezeptionsebene, sondern auf der bewahrpädagogischen Ebene. Mitte der 90er Jahre hatte das Horrorvideo als Verführungsmedium so langsam ausgedient und konnte (wie zuvor schon die Rockmusik, das Comic, der Groschenroman usw.) seinen Weg in den Kanon der ungefährlichen Pop-Kultur finden. Das Medium Videospiel bot aufgrund ganz neuer interaktiver Rezeptionsweisen und der Generierung virtueller Szenarien viel „schrecklichere“ Möglichkeiten als das (scheinbar) monologische Filmegucken.

(Igor, der virtuelle Gesprächspartner Michaels)

Ob „Brainscan“ nun nur Chronist oder Protagonist der Debatte ist, will ich hier nicht entscheiden müssen, sondern mich lieber noch auf ein paar interessante Details konzentrieren: Wie bei den anderen Filmen zum Thema „Computerspiel“, die ich bislang gesehen habe, ist die „Fiktion“ vom Sprachdialog mit dem Computer auch in „Brainscan“ zu finden. Das verbale Kommunizieren mit dem Computer soll ihn als gleichrangigen Dialog- und Spielpartner inszenieren und wenn er dann noch ein Gesicht – wie „Igor“ in „Brainscan“ – bekommt, wird ihm jene Individualität zugestanden, nach der sich der Computerfilm immer schon sehnt.

Eine andere interessante Strategie, die ebenfalls schon bei den vorher gesehenen Filmen auftauchte, ist die Behauptung der qualitativen Deckungsgleichheit von Videospielgrafik und Filmbild. Die virtuellen Bilder des Spiels sind ebenso realistisch „gezeichnet“, wie die des Films – hier sogar so realistisch, dass sie förmlich aus dem Rahmen springen:

(Das Bild entsteigt dem Monitor.)

(Das Bild entsteigt dem Monitor.)

Das erhält innerhalb der „unzuverlässigen“ Dramaturgie von „Brainscan“ natürlich einen Sinn, denn es verwirrt einmal mehr über das Spiel-im-Spiel, von dem wir als Zuschauer nichts wissen. Ebenso wie bei „eXistenZ“ dient es aber nicht nur der „Verwischung“ der Fokalisationsgrenzen, sondern eben auch einem medienpsychologischen Spiel: Das Vorwort zum Spiel verspricht: „It interfaces with your sub-conscience, you supply the information, and we take care of the rest.“ Die Bilder stammen also nicht aus dem Spiel, sondern auch dem „Unterbewusstsein“ (wie es in der deutschen Synchro-Fassung heißt). Und von dort dringen sie gut-freudiansich gesprochen „unzensiert“ an die Oberfläche.

Das kulminiert schließlich in der medienethischen Fragestellung, die ich bereits bei „Terminal Entry“ aufgeworfen habe und die hier am Ende ausformuliert wird: „Wenn man keine Schuld empfindet, warum soll man Strafe auf sich nehmen?“ Es war schließlich wieder einmal alles nur ein Spiel.